Nouvelle-France : des castors en détresse

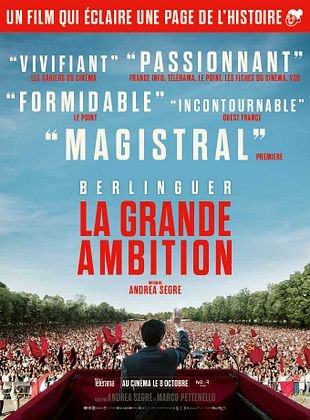

Nouvelle-France : des castors en détresse etreyz jeu 18/09/2025 - 00:00 Jan Synowiecki A l'Époque moderne, la mode des chapeaux en feutre, particulièrement à la cour de France, entraîne, dans l'Amérique du Nord en voie d'être colonisée, une chasse impitoyable des castors canadiens, qui menace les écosystèmes. Image : Chasse au castors figurée par le négociant James Isham en 1743. THE GRANGER COLLECTION NYC/AURIMAGES 74 Mardi 14 octobre 2025 - 06:00 Payant 2400 3 Ajouter au flux RSS 1 A la fin du Moyen Age, le castor européen (Castor fiber) avait pratiquement disparu du continent. L'engouement pour les fourrures et les vêtements qu'il permettait de confectionner ainsi que le goût pour sa chair avaient eu raison de l'animal. Or, loin de se tarir à l'Époque moderne, la mode des fourrures connut une embellie exceptionnelle en Europe, et plus particulièrement dans le royaume de France. Les chapeliers se tournèrent donc vers le castor canadien (Castor canadensis) présent en Amérique du Nord. Sa chasse fut rendue possible par l'établissement des Français dans cette partie du monde depuis les premiers voyages de Jacques Cartier (1534-1542). Toutefois, à l'instar de son cousin européen, Castor canadensis fut rapidement confronté aux maux de la surchasse, accentués par l'exploitation coloniale, ce qui occasionna une diminution drastique de l'espèce. La surchasse, c'est-à-dire le prélèvement excédentaire d'une ressource entraînant l'incapacité de renouvellement de l'espèce animale, fut un phénomène typiquement colonial, car, si le castor était déjà chassé et consommé par les populations autochtones, les prises demeuraient toujours limitées aux nécessités de la subsistance. Entre 1720 et 1740, 200 000 à 400 000 peaux - dont environ 110 000 à 120 000 de castor - traversaient chaque année l'Atlantique pour assouvir les besoins de la chapellerie métropolitaine : l'espèce se trouva alors au bord de l'effondrement. L'évolution des populations à l'échelle du sous-continent nord-américain semble symptomatique : à cette époque, on estime ainsi qu'entre 60 et 400 millions de castors peuplaient les cours d'eau d'Amérique du Nord, mais qu'il n'en restait plus que 100 000 à la fin du XIXe siècle. Face à cette situation, on peut raconter deux récits : l'un qui relaterait un inexorable déclin des castors, l'autre qui chercherait à comprendre les variations de ce phénomène dans l'espace et dans le temps, qui tiendrait compte de la réaction des acteurs engagés dans le commerce des fourrures et de l'ambivalence des mesures prises - ou non - pour endiguer cette régression. C'est cette deuxième voie que l'on se propose d'emprunter ici. Une mode européenne Pour saisir toutes les ramifications de cette intrigue, il faut remonter au milieu du XVIe siècle, lorsque la présence française en Amérique du Nord était, déjà, intimement liée au commerce des fourrures. C'est en effet à cette époque que la mode du chapeau de castor s'empara de Paris, du royaume de France et de l'Europe entière. Chiffre éloquent : pendant le dernier quart du XVIe siècle et le premier quart du XVIIe siècle, pas moins de deux tiers des chapeaux portés à Paris étaient fabriqués en peau de castor. Initialement, la traite des fourrures était un « commerce de pacotille », pratiqué à petite échelle par les pêcheurs de morue et de baleine, mais dont on retrouve la trace tangible dans les archives notariales à partir de la fin des années 1550, à Rouen, La Rochelle et Bordeaux. Toutefois, l'expansion des activités commerciales françaises en Amérique du Nord ainsi que l'essor du commerce basque et breton le long des côtes du Saint-Laurent dans les années 1580, modifièrent rapidement la donne. Avec l'installation pérenne des Français en Amérique du Nord au début du XVIIe siècle, il devint même l'une des principales raisons d'être de l'aventure coloniale française outre-Atlantique et la clé de voûte de l'empire. En 1629, sous le gouvernement du cardinal de Richelieu, la Compagnie de la Nouvelle-France - appelée aussi « Compagnie des Cent-Associés » - se retrouva à la tête d'un immense territoire, comprenant notamment la vallée du Saint-Laurent et l'Acadie, et obtint plusieurs monopoles de commerce, dont celui de la traite des fourrures à perpétuité. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, celle-ci se limitait donc au Saint-Laurent, et concernait surtout les Montagnais/Innus, chasseurs-cueilleurs algonquiens, et les Hurons/ Wendats, horticulteurs iroquoiens établis au bord du lac qui porte leur nom. La Compagnie rencontra rapidement d'importantes difficultés économiques et se vit contrainte d'affermer - c'est-à-dire déléguer - la traite à la Communauté des habitants, société théoriquement ouverte à tous les colons, mais en réalité restreinte à une petite élite locale. Dans la mesure où les Autochtones se montraient encore peu gourmands en marchandises européennes, la chasse des castors, qu'ils échangeaient contre des biens européens, n'avait pas de raison de s'emballer même si la demande en fourrure restait élevée de la part des Européens. La situation changea lorsque le Canada fut repris en main directement par le pouvoir royal en 1663. Comme cela se faisait beaucoup en métropole sous l'Ancien Régime, la levée de certains impôts indirects et taxes y fut aussi affermée. A ce titre, la ferme du Domaine d'Occident s'était vu concéder le monopole de commerce du castor en 1675. Le principe était le suivant : les financiers tenant le bail à ferme étaient censés acheter les fourrures apportées aux commis situés à Québec à des prix encadrés par le pouvoir royal et négociés avec les marchands de la colonie. Alors que la concurrence britannique autour de la baie James avait été évincée à la fin des années 1680, l'assurance de vendre des peaux - même de qualité médiocre - dans toutes les circonstances provoqua d'abord l'intensification de la chasse, puis l'engorgement du marché. En effet, côté européen, le ralentissement de la consommation, pendant les guerres de la ligue d'Augsbourg (1688-1697) et de la Succession d'Espagne (1701-1714), avait participé à la diminution de la demande. Les marchands devenaient incapables d'écouler leurs stocks, condamnés à pourrir dans les entrepôts de Québec. Durant cette période, le principal souci des autorités consistait à savoir comment maintenir le commerce des fourrures à un niveau suffisamment raisonnable pour ne pas abandonner ce secteur vital de l'économie coloniale et ne pas provoquer des troubles dans l'alliance autochtone, nécessaire à la consolidation de l'architecture impériale en Nouvelle-France. Mais les enjeux n'étaient pas seulement économiques : ils étaient aussi, et surtout, écologiques. Encadrer la traite Avant les laboratoires environnementaux que furent les îles tropicales au XVIIIe siècle, confrontées aux risques de déforestation, de disette et de raréfaction du gibier et des tortues, l'Amérique du Nord de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle constitue un observatoire intéressant de gestion des ressources, car la conscience historique de la finitude des fruits de la Terre ne s'était pas encore pleinement déployée. Pourtant, la crise de surproduction intervenue à partir des années 1680-1690 commença à semer le désordre et à remettre en question les visions « illimitistes » du vivant. Comment résoudre le problème de la surchasse ? Selon certains administrateurs coloniaux, il convenait d'abord de réorienter la production, en mettant un terme à l'achat de castor gras d'été et de castor sec d'été comme de pelleteries du pays des Illinois et des Miamis, réputés être de mauvaise qualité. En effet, la course au castor avait abouti à une double conséquence écologique : d'une part, la perturbation des temporalités cynégétiques (de chasse), puisque l'activité des Autochtones, qui chassaient traditionnellement de novembre à mai, ne semblait plus vraiment connaître de limite temporelle ; d'autre part, l'extension toujours plus méridionale et occidentale de la traite des fourrures, acculant certaines populations n'ayant jamais chassé le castor à le faire. Le castor se retrouvait désormais pris dans un découplage de temporalités incompatibles entre elles : celle de la consommation en métropole, atone, celle de la production en Amérique du Nord, qui s'emballait à une cadence effrénée, mais aussi celle de la chasse et celle des rythmes de reproduction de l'animal. La déstructuration des temps de la chasse fut accompagnée d'une perturbation du cycle biologique du castor, au point de voir apparaître sur le marché le castor « babougy », dont les sources mentionnent qu'il s'agit d'un castor bien trop jeune pour être d'une quelconque utilité aux chapeliers, sa « laine n'ayant pas assez de longueur ni de corps pour souffrir l'apprêt ». Dès la fin du XVIIe siècle, la tension croissante entre le fait que le castor était considéré comme une marchandise et la prise de conscience progressive des dommages environnementaux engendrés par son exploitation intensive provoqua des débats au sein de l'administration coloniale. Bien qu'ils aient pu s'opposer sur certains points, les partisans de l'encadrement étatique de la traite et ceux de la liberté du commerce des fourrures pouvaient se rejoindre sur la nécessité de réguler la chasse en limitant, voire en supprimant, les congés de traite - ce qui fut chose faite en 1696, lorsque Louis XIV prohiba la traite des fourrures dans la région des Grands Lacs. En 1698, un « mémoire historique sur le Domaine d'Occident », contenant une proposition pour « rendre libre le commerce des castors », exhortait à proportionner la production à la consommation réelle et à détourner les habitants de la Nouvelle-France de la traite au profit de l'agriculture, des pêcheries, des mines ou de l'exploitation du bois. La crise ne fut, finalement, pas vraiment réglée par une quelconque politique environnementale, mais par les solutions données à la relance de la consommation en métropole après la mort de Louis XIV. Le retour du castor fut parfois une occasion de justifier la politique impériale de la France. Le sieur Pachot, chargé de prospecter chez les Sioux de 1718 à 1722 pour trouver de nouveaux débouchés commerciaux, fit un rapport enthousiaste quant à la quantité de castors disponible dans ces territoires et recourut à un raisonnement implacable. Le castor fait le commerce du Canada, or, écrit-il, il « commence à être tout à fait détruit », donc il faut étendre les postes français et notamment remettre la main sur quelques forts britanniques. Cependant, l'une des rares solutions apportées à la préservation du castor relevait moins d'une mesure conservationniste à proprement parler que du report des pratiques de chasse vers d'autres animaux. Par exemple, le baron de Lahontan encourageait à s'intéresser davantage aux cerfs, aux chevreuils ou aux renards. Il s'agissait avant tout d'une forme de pragmatisme économique, et il semble que l'histoire lui a donné raison puisque le commerce des autres fourrures prit en importance au cours du XVIIIe siècle. En effet, hormis les peaux d'orignal, les autres pelleteries n'étaient pas soumises à des taxes ou à des monopoles, contrairement au monopole sur le castor exercé par la Compagnie des Indes à partir de 1719. En conséquence, la part du castor dans les exportations pelletières des colonies avait même pu chuter à 30 % certaines années après 1720. Les marchands, les coureurs de bois, ces colons indépendants qui pratiquaient la traite des fourrures, et les administrateurs européens ne furent cependant pas les seuls protagonistes de cette affaire : les Amérindiens ont, eux aussi, été des acteurs de la surchasse coloniale. La question de leur responsabilité est toutefois difficile à trancher. La traite des fourrures supposait la production croissante de pelleteries par les Autochtones pour qu'ils puissent acquérir du cuivre, des étoffes, de la poudre ou de l'eau-de-vie, des marchandises de plus en plus indispensables à leur survie sur le continent. Or la thèse de la dépendance économique des Amérindiens aux marchandises européennes a été beaucoup discutée par les historiens, Richard White et Gilles Havard par exemple, qui ont montré que la chasse commerciale n'avait jamais remplacé la chasse de subsistance pratiquée par les populations autochtones. On pourrait y ajouter que ces dernières ont également su réguler leurs prises et garantir une saine gestion de leurs territoires de chasse, entre autres raisons parce qu'elles avaient conscience du rôle du castor dans les écosystèmes régionaux. La réticence des Autochtones La région des Plaines constitue un cas emblématique, témoignant de l'inégale disposition des populations à jouer le jeu de la traite des pelleteries pour des raisons environnementales. En effet, grâce aux barrages qu'ils érigent, les castors remplissent un rôle majeur dans le maintien des ressources en eaux de surface : ils garantissent le stockage de l'eau dans les étangs pendant les périodes sèches et participent à la régulation du débit des cours d'eau. Les travaux ethnohistoriques ont bien enseigné que les habitants des Plaines, en particulier les Cheyennes et les Sioux, étaient conscients de la relation de cause à effet entre l'implantation des castors et la régulation des eaux de surface. La baie James offre un autre exemple intéressant d'une limitation volontaire de la chasse au castor chez les Cris. Leurs préférences alimentaires et leur propension à valoriser la pêche ainsi que la chasse au caribou et à la perdrix les conduisaient à limiter les prises de castors, y compris dans des situations où ils auraient pu en piéger davantage pour engranger les profits de leur vente. En effet, dans certaines régions caractérisées par la migration annuelle du caribou, des sous-groupes cris pouvaient sciemment privilégier la chasse à cet animal et abandonner le commerce, pourtant juteux, du castor. Là où un ensemble de déterminations environnementales et de traits culturels spécifiques pouvait mener des Autochtones à laisser le castor prospérer, les Européens ne comprenaient pas un tel comportement économique et y voyaient le signe de la paresse des Amérindiens, peu enclins à adopter l'esprit industrieux que supposait la traite des fourrures. La surchasse n'a peut-être pas représenté un problème moral ou éthique pour les Autochtones, mais, à certains égards, ceux-ci ont manifesté leur préoccupation quant aux altérations des milieux provoquées par l'intensification de la traite des fourrures. Comment comprendre autrement les mots d'Outoutagan, chef outaouais, qui expliqua, en 1701, lors des négociations ayant abouti à la Grande Paix de Montréal, que les siens avaient « détruit et mangé toute la terre » ? Loin d'opposer de façon manichéenne Européens et Autochtones, l'histoire de la raréfaction du castor en Amérique du Nord donne à voir des responsabilités plus mesurées, mais aussi des convergences qui n'ont pas toujours débouché sur une politique de conservation homogène. Bien qu'ils aient une vision du monde très différente, les colons et les Amérindiens considéraient que les choses de la nature étaient inépuisables. En septembre 1749, le naturaliste suédois Pehr Kalm remarquait que, malgré les capacités de reproduction du castor, l'animal se raréfiait considérablement autour du Saint-Laurent et qu'il fallait désormais « pénétrer à plusieurs milles dans l'intérieur pour en trouver un seul, tant ils [avaient] été détruits », et tant les Autochtones avaient mené au castor « une guerre d'extermination ». Après le traité de Paris en 1763 et la disparition des Français de la carte de l'Amérique du Nord, le castor continua à être exploité par les Britanniques - puis par les Canadiens et les États-Uniens. Le nombre de peaux exportées ne cessa d'augmenter : en 1825, les castors avaient disparu du sud du Wisconsin et, dans les années 1840, les populations de castors se retrouvèrent au bord de l'effondrement à l'extrême ouest de l'Oregon et de la région subarctique du bassin hydrographique du Mackenzie. La prédation commerciale intensive du castor suivait ainsi, inexorablement, celle de la progression de la Frontière. Parution product La naissance du Saint Empire L'AUTEUR Spécialiste de l'histoire environnementale et maître de conférences à l'université de Caen Normandie, Jan Synowiecki a notamment publié Paris en ses jardins. Nature et culture urbaines à Paris, au XVIIIe siècle (Champ Vallon, 2021). CHIFFRE 110 000 à 120 000 C'est le nombre moyen de peaux de castor envoyées en métropole chaque année au début du XVIIIe siècle. FOCUS - Du poil au feutre Les chapeaux de castor, très prisés aux XIIIe et XIVe siècles, régressèrent peu à peu au profit des bonnets, casquettes et chaperons. Mais, au milieu du XIVe siècle, la fourrure de castor canadien gagna la cour de France. Elle apparut d'abord chez les officiers de robe et militaires, puis chez le roi en personne, avant de se répandre rapidement dans la noblesse et la bourgeoisie : magistrats, comptables, financiers, marchands, médecins, merciers et même fermiers d'Ile-de-France. Pour assouvir cette consommation, les chapeliers avaient besoin de peaux riches en duvet afin de les transformer en feutre, que l'on obtenait en étalant les poils en nappe fine, puis en chauffant et en agitant celle-ci avant de la presser et de la rouler, à la main ou au moyen d'outils. Avec ce mélange de poils, les chapeliers constituaient ensuite un chapeau à l'aide d'un moule en forme de cloche, avant de comprimer à chaud les parois, en utilisant un fer spécial pour solidifier le chapeau, et d'appliquer un apprêt chimique ou naturel de sorte à le durcir encore plus, à le lisser et à l'imperméabiliser. Le poil du castor gras était le plus plébiscité, en raison de ses qualités feutrantes, isolantes et étanches. A partir de 1612, les chapeliers devinrent passibles de sanctions s'ils mélangeaient le castor avec d'autres fourrures, comme celles de vigogne ou de chameau. À SAVOIR - La traite en Nouvelle-France La surchasse du castor provoque à la fin du XVIIe siècle une extension de la zone de traite des fourrures, en direction de l'ouest et du sud de la Nouvelle-France. De nouvelles populations, amérindiennes et européennes, se mettent à le chasser, menaçant davantage l'espèce. DATES-CLÉS 1534-1542 : Voyages de Jacques Cartier en Amérique du Nord. 1600 : Premier comptoir de Nouvelle-France à Tadoussac. 1603-1609 : Alliances entre Français et Amérindiens. En 1608, Samuel de Champlain fonde Québec. 1629 : Fondation de la Compagnie des Cent-Associés. 1713 : Traité d'Utrecht : la France perd l'Acadie et Terre-Neuve. 1719 : Fondation de la Compagnie française des Indes. 1763 : Traité de Paris soldant la guerre de Sept Ans. La France perd l'essentiel de ses possessions nord-américaines. CONTROVERSE - Les Indiens, des écologistes avant l'heure ? Le phénomène de la surchasse a servi d'argument à l'historien Shepard Krech III pour affirmer que les Autochtones n'avaient pas été des écologistes avant l'heure, car, en plus d'avoir décimé des troupeaux de bisons, allumé des feux de forêt, ils avaient exploité le castor dans des proportions bien supérieures à la chasse de subsistance. Cette thèse a fait l'objet de vives discussions. Dans son livre The Ecological Indian (1999), il avançait ainsi que l'idée d'une finitude de la nature était étrangère aux Autochtones, sous-estimant leurs savoirs sur l'environnement. Or, par le respect d'un certain nombre de prescriptions rituelles, les Amérindiens se considéraient comme les garants du renouvellement du gibier - et, ce faisant, de l'abondance. Il importait de demander l'autorisation à l'animal d'être tué, mais également de réserver aux dépouilles un traitement respectueux. Le père Le Jeune rapporte ainsi que les Montagnais/ Innus se gardaient de jeter aux chiens les os des castors et des porcs-épics femelles. Ils croyaient qu'après sa mort, l'âme du castor venait faire le tour de la cabane de celui qui l'avait tué et remarquait « fort bien ce qu'on fai[sai]t de ses os ; que si on les donnait aux chiens, les autres castors en seraient avertis, c'est pourquoi ils se rendraient difficiles à prendre »... DANS LE TEXTE - Outoutagan La supplique d'un chef outaouais "Voici quatre paquets de castors, et un des peaux passées que nous te donnons. Nous te prions de nous ouvrir la traite, que rien ne nous soit caché dans les magasins des marchands. Il est inutile de te demander bon marché [...]. Je te parle au nom des Nations Outaouakes, et te prie en même temps d'excuser si nous te faisons un présent si peu considérable, nos Anciens en faisaient autrefois de plus beaux, nous avons détruit et mangé toute la terre. Il y a peu de Castors présentement, et nous ne pouvons plus chasser qu'aux Ours, aux Chats, et à d'autres menues Pelleteries." Au gouverneur de la Nouvelle-France, 1701, cité dans Bacqueville de La Potherie, Histoire de l'Amérique septentrionale, Rouen-Paris, J.-L. Nion et F. Didot, 1722, t. IV, pp. 202-203 (en médaillon : un chef outaouais anonyme, Codex Canadensis, XVIIe siècle). POUR EN SAVOIR PLUS P. Hämäläinen, L'Amérique des Sioux. Nouvelle histoire d'une puissance indigène, Albin Michel, 2022. G. Havard, Empire et métissages. Indiens et Français dans le Pays-d'en-Haut, 1660-1715, Québec, Septentrion, 2003, rééd., 2017 ; avec E. Désveaux, « Fourrure », P. Serna et al. (dir.), Dictionnaire historique et critique des animaux, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2024. K. Jacoby, Crimes contre la nature. Voleurs, squatters et braconniers : l'histoire cachée de la conservation de la nature aux États-Unis, Toulouse, Anacharsis, 2021. S. Krech III, The Ecological Indian. Myth and History, W.W. Norton, 1999. R. White, Le Middle Ground. Indiens, empires et républiques dans la région des Grands Lacs, 1650-1815, Toulouse, Anacharsis, rééd., 2009.