Cette situation met en péril les efforts diplomatiques visant à stabiliser la région après deux ans de guerre dévastatrice.

L'accord, basé sur un plan du président américain Donald Trump, prévoyait plusieurs étapes cruciales, dont la libération de tous les otages, un retrait partiel des forces israéliennes et l'acheminement d'aide humanitaire.

Cependant, sa mise en œuvre s'est heurtée à de nombreux obstacles.

Moins de dix jours après son instauration, des violences meurtrières ont éclaté, chaque camp rejetant la responsabilité sur l'autre.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a accusé le Hamas d'avoir tué deux soldats à Rafah, ce que le mouvement palestinien a démenti.

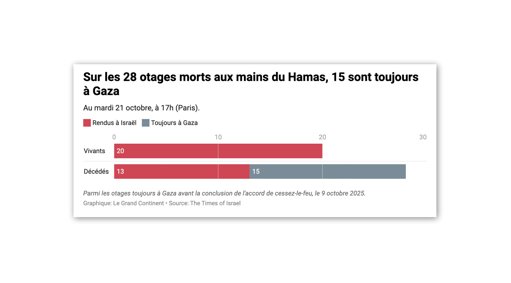

En représailles, l'armée israélienne a largué « 153 tonnes de bombes » sur Gaza et a suspendu l'entrée de l'aide humanitaire. Le Hamas, de son côté, a dénoncé de « nombreuses violations de l'accord » par Israël, rapportant la mort de dizaines de Palestiniens sous les tirs israéliens. La principale source de tension réside dans la restitution des dépouilles d'otages. Alors que le Hamas a libéré les 20 otages vivants dans les délais, il a pris du retard dans la restitution des 28 corps, invoquant des difficultés logistiques. Israël considère ce retard comme une « violation flagrante de l'accord » et a conditionné la réouverture du passage de Rafah, vital pour l'aide, à la restitution de toutes les dépouilles. Cette dynamique d'accusations réciproques et de représailles militaires fragilise considérablement la trêve, faisant craindre à tout moment une reprise à grande échelle des hostilités.